Растительные сообщества, замещающие летнезеленые лиственные леса

Сухие и умеренно сухие луга в теплых летом местностях Центральной Европы (как на снимке) образовались в результате выпаса скота в течение столетий

Большая часть растительного покрова Центральной Европы представлена сообществами растений, замещающими коренные фитоценозы. Эта смена произошла в результате многовекового воздействия человека на природу, о чем мы уже говорили выше. Почти все безлесные, покрытые травами пространства (не считая альпийских лугов, болот, скал и непосредственно прилегающих к морским побережьям участков) представляют собой именно такие замещающие сообщества. Они сохранились лишь благодаря тому, что продолжает существовать и та форма хозяйственной деятельности человека, которая обусловила их появление.

Растения сухих и умеренно сухих лугов

Ятрышник пурпурный Orchis purpurea

Адонис весенний Adonis vernalis

Астрагал бесстрелковый Astragalus exscapus

Солнцецвет монетолистный Helianthemum nummularium

Ятрышник шлемоносный Orchis militaris

Ремнелепестник козлиный Himanto-glossum hircinurri

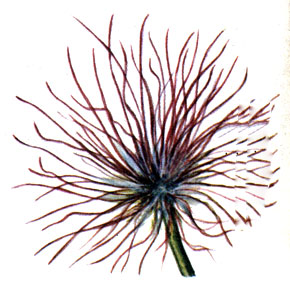

Прострел обыкновенный Pulsatilla vulgaris

Прострел обыкновенный Pulsatilla vulgaris

Сухие и умеренно сухие луга. Скотоводство (в частности, овцеводство), которым человек занимался на протяжении столетий, обусловило возникновение сухих и умеренно сухих лугов, ныне распространенных главным образом в области смешанных дубовых и дубово-грабовых лесов.

Присредиземноморские сухие и умеренно сухие луга - теплолюбивые, чувствительные к морозам и флористически очень богатые растительные сообщества, развивающиеся в основном на местообитаниях с почвами небольшой мощности. На таких лугах господствуют южноевропейские растения: костер прямой (Bromus erectus), цветущий синими цветками шалфей луговой (Salviapratensis), типичные растения- паразиты из рода заразиха (Orobanche), прострел обыкновенный (Pulsatilla vulgaris), шаровница точечная (Globularia punctata), а на ранних стадиях развития лугов - изящный перловник реснитчатый (Melica ciliata) и представители семейства губоцветных: дубровник пурпуровый (Teucrium chamaedrys) и дубровник горный (T. montanum). Растущие на неглубоких известковых почвах солнцецветы (Helianthemum) напоминают о южноевропейских растительных сообществах.

Среди растений типичных костровых (с видами костра - Bromus) умеренно сухих лугов встречаются многие присредиземноморские орхидные; здесь проходит северная граница их распространения, и поэтому в холодные зимы они нередко вымерзают. Таковы офрис (Ophrys), цветки которых напоминают насекомых, великолепный ремнелепестник козлиный (Himantoglossum hircinum) и ятрышники - пурпурный, шлемоносный и трехзубчатый (Orchis purpurea, O. militaris и O. tridentata). Только на юго-западе встречается ятрышник обезьяний (O. simia).

Континентальные сухие, или остепненные, луга своими крайними форпостами доходят до Центральной Европы. Эти теплолюбивые растительные сообщества, переносящие засухи и зимние холода, развиваются на мощных черноземах и мергелистых, а в виде отдельных сухих лужаек - на маломощных каменистых и песчаных почвах.

Для прибрежных районов Западной Европы характерны кустарничковые пустоши вдоль морских берегов; здесь доминирует вереск обыкновенный (Calluna vulgaris)

Для этих сообществ характерны очень красивые ковыли (Stipa joannis, S. stenophylla и др.), цветущая желтыми цветками лапчатка песчаная (Potentilla arenaria), солонечник льновидный (Galatella linosyris, = Aster linosyris), коровяк фиолетовый (Verbascum phoeniceum). Синеголовник равнинный (Eryngium campestre) - своеобразный представитель семейства зонтичных - называют также "перекати-поле": осенью высохшее растение, гонимое ветром, перекатывается и при этом рассеивает свои плоды. Весной же сухие луга украшены цветущими адонисом весенним (Adonis vernalis) и прострелом луговым (Pulsatilla pratensis).

На не слишком сухих почвах, и прежде всего в области дубово-грабовых лесов, встречаются субконтинентальные полусухие луговины. На них растут и настоящие степные растения, в том числе жабрицы (например, Seseli annuum) и астрагалы (Astragalus).

Для многих растений сухих луговин характерны очень глубоко идущие стержневые корневые системы. Так, корни астрагала бесстрелкового (A. exscapus) и невзрачной жабрицы конской (S. hippomarathrum) достигают полуметровой длины. Другие растения, например прострелы, избегают засушливого летнего периода, проходя фазу роста и цветения весной. Некоторые растения, в частности касатик безлистный (Iris aphylla), переносят неблагоприятное время года, развивая корневища, запасающие питательные вещества. Все однолетние растения заканчивают свое развитие к началу лета, а в течение засушливого периода сохраняются их семена. Таковы виды ярутки (Thlaspi) и изящный костенец зонтичный (Holosteum umbellatum).

Луга и пастбища. Если пастбища в Центральной Европе появились давно, так как выпас крупного рогатого скота - одна из древнейших форм ведения сельского хозяйства, то луга возникли позже, вместе с появлением сенокосов; скашивание создало для всех растений одинаковые "стартовые условия". К такой форме ведения хозяйства смогла приспособиться совершенно определенная группа растений, и в результате со временем возникло сочетание видов, которого прежде не было в составе естественного растительного покрова Центральной Европы.

Наиболее сырые луга находятся на мелководьях у берегов водоемов с непроточной водой; здесь естественные лугопастбищные угодья представлены лишь зарослями тростника и осок. На местообитаниях, занятых заболоченными лесами, и на хозяйственно освоенных плоских болотах при экстенсивном их использовании возникают мелкоосоковые растительные сообщества с осоками черной и просяной (Carex nigra и С. panicea) и другими видами этого рода, с ситниками (Juncus) и полевицей собачьей (Agrostis canina). На месте дубово-березовых лесов при экстенсивном их использовании появляются дающие грубое сено сенокосные луга с мятликом (Poa) и горечавкой легочной (Gentiana pneumonanthe), а также - и прежде всего в восточных районах - с восточноевропейско-западносибирскими видами, такими, как касатик сибирский (Iris sibirica), гладыш прусский (Laserpitium prutenicum) и морковник луговой (Silaus pratensis, = Silaum silaus). Пригодный для кормления скота бодяк огородный (Cirsium oleraceum) господствует среди луговых растений главным образом в низинах. На сырых местообитаниях часто встречается представитель орхидных Dactylorhiza majalis.

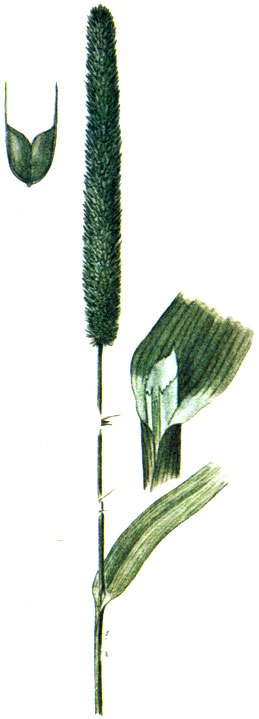

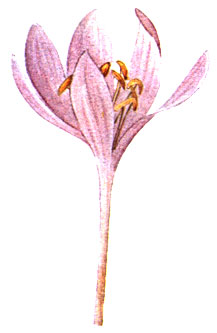

Замещающие растительные сообщества речных пойм представлены райграсовыми лугами. Для них характерны типичные высокие луговые злаки: лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), тимофеевка луговая (Phleum pratense) и райграс высокий (Arrhenatherum elatius). Летом здесь цветут герань луговая (Geranium pratense), имеющая синие цветки, и сложноцветные с желтыми цветками - козлобородник луговой (Tragopogon pratensis) и скерда двулетняя (Crepis biennis). Ближе к осени во многих местах появляются цветки безвременника осеннего (Colchicum autumnale).

Растения лугов и малопродуктивных луговин

Герань луговая Geranium pratense

Пололепестник зеленый Coeloglossum viride

Истод обыкновенный Polygala vulgaris

Райграс высокий Arrhenatherum elatius

Тимофеевка луговая Phleum pratense

Горец змеиный Polygonum bistorta

Купальница европейская Trollius europaeus

Козлобородник луговой Tragopogon pratensis

Кольник округлый Phyteuma orbiculare

Dactylorhiza majalis

Безвременник осенний Colchicum autumnale

Арника горная Arnica montana

Медвежий корень Meum athamanticum

Бодяк девясиловидный Cirsium helenioides

Характерные луговые растительные сообщества горных областей - луга с трищетинником (Trisetum) и медвежьим корнем (Meum) - летом, во время цветения обнаруживают исключительное многообразие красок. Из типичных растений горных лугов назовем, к примеру, тмин обыкновенный (Carum carvi), дрему красную (Melandrium rubrum), ярутку приальпийскую (Thlaspi alpestre), василек ложно-фригийский (Centaurea pseudophrygia), цветущий синими цветками кольник округлый (Phyteuma orbiculare), ароматный медвежий корень (Meum athamanticum) и бодяк девясиловидный (Cirsium helenioides). Горец змеиный, или раковые шейки (Polygonum bistorta), и купальница европейская (Trollius europaeus) растут на сырых местообитаниях.

Горные луга - одно из красивейших и флористически наиболее богатых растительных сообществ среднего пояса гор. Сейчас такие луга все более замещаются лугопастбищными угодьями, обладающими большей продуктивностью

В области еловых лесов верхнего пояса Средне- германских гор замещающие растительные сообщества представлены прежде всего белоусниками (сообществами с преобладанием злака белоуса - Nardus stricta), в которых, кроме растений малопродуктивных лугов, встречаются также виды высокогорных местообитаний: низкорослый леукорхис беловатый (Leucorchis albida, = Pseudorchis albida) и плаун альпийский (Lycopodium alpinum, = Diphasium alpinum).

С годами все меньше остается малопродуктивных лугов - широко распространенных прежде растительных сообществ, образовавшихся в результате разведения коз и овец. Остатки таких лугов можно найти по обочинам дорог и на каменистых пастбищах. Здесь главным образом развиваются нетребовательные растения, такие, как истод обыкновенный (Polygala vulgaris), кошачья лапка двудомная (Antennaria dioica) и своеобразные гроздовники (виды Botrychium). Встречаются также низкорослые горечавки, например горечавка полевая (Gentiana campestris), орхидные пололепестник зеленый (Coeloglossum viride) и ятрышники - дремлик и обожженный (Orchis morio и O. ustulata), разные виды очанки (Euphrasia), а в горах - арника горная (Arnica montana), которая на равнинах почти полностью исчезла. Зато способным к конкуренции оказался колючник бесстебельный (Carlina acaulis), у которого хорошо развита корневая система.

На флористически бедных пастбищах могут развиваться только растения, устойчивые к вытаптыванию и способные к регенерации, а также к произрастанию при избытке азотистых веществ в почве. К таким растениям относятся плевел многолетний, или пастбищный райграс (Lolium perenne), и клевер ползучий (Trifolium repens). Пастбищное скотоводство распространено в первую очередь на низменностях, поскольку влияние моря на климат смягчает летнюю сухость и позволяет использовать пастбища продолжительное время. В настоящее время во многих странах по мере индустриализации сельского хозяйства, при которой предпочтение отдается травосеянию, возникают совершенно новые искусственные биоценозы.

|

|

© PLANTLIFE.RU, 2001-2021

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://plantlife.ru/ 'PlantLife.ru: Статьи и книги о растениях'

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://plantlife.ru/ 'PlantLife.ru: Статьи и книги о растениях'