Пустыни и полупустыни Азии

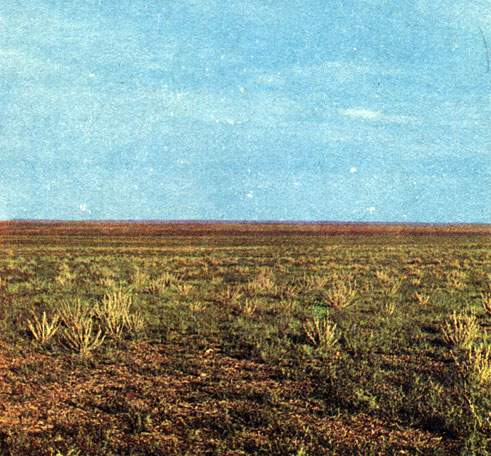

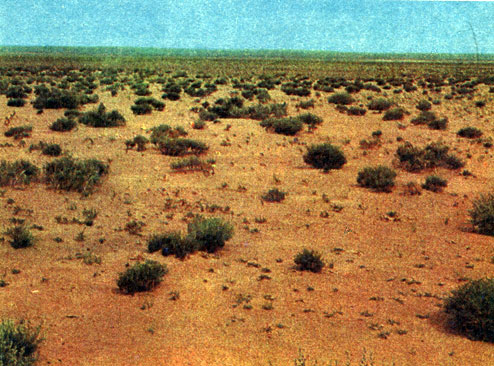

Щебнистая (гравийная) полупустыня на востоке Гоби, покрытая травянистыми растениями, преимущественно видами полыни

Засушливые области Внутренней Азии. В этом засушливом регионе, находящемся в пределах зоны умеренного климата, наибольшие территории занимают пустыни и полупустыни. Обширный регион, местами прерываемый горными хребтами (Тянь-Шанем, Монгольским Алтаем), простирается от Каспийского моря (50° в. д.) на восток, заходя далеко в глубь Китая (110° в. д.), а с юга на север - от 35 до 50° с. ш. Его можно подразделить на среднеазиатские пустыни и полупустыни, находящиеся главным образом на территории СССР, и центральноазиатские пустыни и полупустыни, находящиеся в Монголии и Китае.

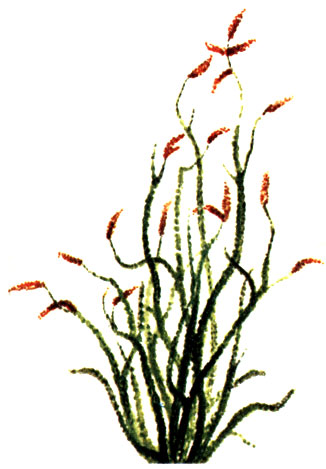

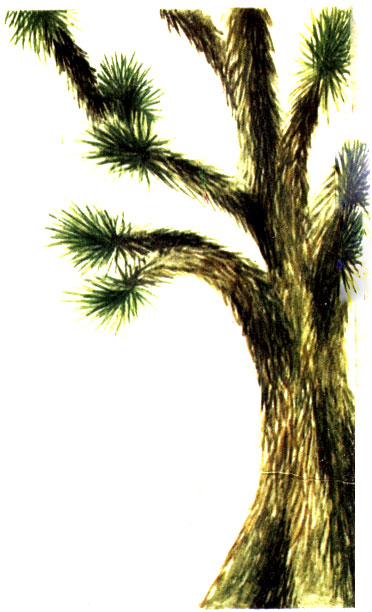

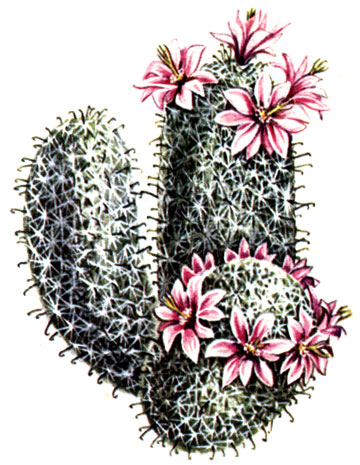

Характерные растения североамериканской пустыни Сонора

Carnegia gigantea

Opuntia bigelovii

Fouquieria splendens

Yucca brevifolia

Yucca elata

Mammillaria microcarpa

Ferocactus wislizenii

Lemairocereu thurberi

Opuntia engelmannii

Для региона пустынь Внутренней Азии характерно, что они окаймлены широкими полупустынями, постепенно переходящими в степи. Как типичные переходные области эти полупустыни не имеют собственных, то есть присущих только им видов растений; здесь лишь прослеживается постепенно возрастающее участие в растительном покрове либо пустынных, либо степных видов (прежде всего злаков). Поэтому такие полупустыни нередко называют опустыненными степями. Если в пустынях на 1 гектар образуется лишь 100 - 200 кг сухого органического вещества в год, то в опустыненных степях - до 500 кг, а в настоящих степях - до 1500 кг. Причина в увеличении годового количества осадков от центральных областей пустынь, где их в среднем выпадает менее 100 мм (к тому же они нерегулярны, а часто их вообще не бывает в течение нескольких лет), к степям, где осадков выпадает свыше 250 мм. Однако для развития растительного покрова засушливых областей зоны с умеренным климатом особенно важна приуроченность осадков к определенным временам года. Если летом дождей не бывает, то независимо от того, что зимой выпадает до 200 мм осадков, образуются пустыни (такие, как, например, среднеазиатские пустыни Кызылкум и Каракум); но если то же количество осадков выпадает в течение всего года, развиваются полупустыни.

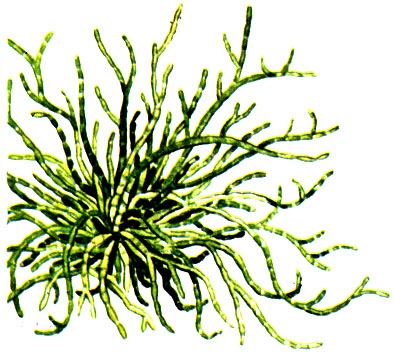

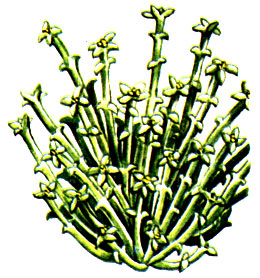

Растения центральноазиатских пустынь

Карагана Бунге Caragana bungei

Парнолистник желтодревесинный Zygophyllum xanthoxylon

Реомюрия джунгарская Reaumuria songarica

Ревень низкий Rheum nanum

Гармала чернушкообразная Peganum nigellastrum

Саксаул черный Haloxylon aphyllum

Ежовник коротколистный Anabasis brevifolia

Для пустынь и полупустынь Внутренней Азии характерен ярко выраженный континентальный климат с резким различием между низкими зимними и высокими летними температурами. Так, средние температуры января здесь колеблются от - 10°С до -20 °С, тогда как средние температуры июля доходят до 20 - 30 °С.

Между пустынями и полупустынями Средней Азии и Центральной Азии имеются явные эдафические и климатические различия, что находит свое отражение в растительном покрове. Аридные области Средней Азии расположены на высоте меньше 500 м над уровнем моря (а вблизи Каспия - ниже уровня моря), а пустынные области Центральной Азии, напротив, находятся на высоте от 1000 (пустыня Гоби) до 3000 м над уровнем моря (пустыня Цайдам). Среднеазиатские пустыни и полупустыни питаются осадками, приносимыми из бассейна Атлантического океана; в северных районах они выпадают относительно равномерно в течение всего года, а в южных - преимущественно зимой (средиземноморский тип). В центральноазиатские пустыни и полупустыни осадки приходят из области Тихого океана (муссонная область) и, следовательно, выпадают летом. Вообще же центральноазиатские пустыни значительно суше, так как находятся дальше от морей и обрамлены высокими горными хребтами. Из-за сухости в зимнее и весеннее время здесь нет весенних эфемеров (быстро завершающих развитие однолетних растений), столь характерных для аридных областей Средней Азии.

Во флоре среднеазиатских пустынь господствуют ирано-туранские флористические элементы. Эта относительно молодая флора не содержит эндемиков. Примерно 10% видов встречаются и в египетских пустынях. Флора центральноазиатских пустынь состоит преимущественно из восточнокитайско-монгольских элементов. Характерны кустарники-суккуленты, например саксаул черный (Haloxylon aphyllum), и кустарники-псаммофиты (растения, развивающиеся на песках) из родов карагана (Caragana), копеечник (Hedysarum) и полынь (Artemisia). Для полупустынь типичны реомюрия джунгарская (Reaumuria songarica) и гармала чернушкообразная (Peganum nigellastrum). В гравийных пустынях обращают на себя внимание прежде всего ежовник коротко-листный (Anabasis brevifolia, семейство маревых) и ревен низкий (Rheum nanum, семейство гречишных).

В зависимости от характера и разрушенности исходных горных пород, образующих субстрат, на котором существуют растения, а также от гидрологических и климатических условий, здесь, как и в Сахаре, можно выявить разные типы пустынь и полупустынь; на важнейших из них мы вкратце остановимся ниже. При этом ограничимся рассмотрением сравнительно хорошо изученных пустынь и полупустынь Средней Азии.

Среднеазиатские песчаные полупустыни. Песчаные полупустыни, протянувшиеся широким поясом главным образом на юго-западе и в центральной части Казахстана (Прикаспийская низменность), находятся между степями северного Казахстана и песчаными пустынями. Зимой сюда проникают холодные массы воздуха из Сибири, а снежный покров бывает очень небольшим, поэтому почвы промерзают на глубину до 1 м. Для кочевых племен, некогда заселявших эти территории, среднеазиатские песчаные полупустыни служили ценными пастбищами, которыми они пользовались и зимой, поскольку снега на них почти не было. Но по мере развития земледелия и из-за постоянного выпаса скота, особенно в последние 100 - 150 лет, неподвижные песчаные почвы, прежде одетые редким растительным покровом, превратились по большей части в подвижные пески, почти не пригодные для хозяйственного использования. Лежащие между подвижными песками участки с глинистыми почвами в основном засолонены, так как их подстилают морские осадочные породы, в которых осуществляется восходящий ток грунтовых вод, а сами грунтовые воды обычно залегают неглубоко.

Естественный растительный покров представлен здесь полынями и злаками, покрывающими поверхность почвы примерно на 50%. Преобладает полынь приморская (Artemisia maritima), а из злаков - виды пырея (сибирский - Agropyron sibiricum, ветвистый - A. ramosumn гребенчатый - A. cristatum), овсяница бороздчатая (Festuca sulcata), полевичка малая (Eragrostis minor) и тонконог сизый (Koeleria glauca). Кроме того, весной внешний вид растительного покрова в значительной мере определяется развитием многочисленных эфемеров.

В разное время делались попытки засадить песчаные почвы тополями и ивами, прежде всего тополем черным, или осокорем (Populus nigra), и ивой заостренной (Salix acuminata). Первые несколько лет растения хорошо развивались, но из-за того, что запасы почвенной влаги не в состоянии обеспечить все возрастающую транспирацию, лесопосадки погибали.

Среднеазиатские лёссовые, или эфемеровые, полупустыни. Пример типичной эфемеровой полупустыни - так называемая Голодная степь, находящаяся в южном Казахстане западнее озера Балхаш. Незасоленные лёссовые почвы, а также богатые глинистыми частицами пески создают благоприятные условия для развития растений, особенно весной. Осадки, выпадающие главным образом в марте - апреле, увлажняют почвы на глубину до 2 м. Но уже в конце мая почвы совершенно высыхают и становятся твердыми как камень. Таким образом, вегетационный период длится всего несколько недель - от начала марта до середины мая. Не удивительно, что здесь могут существовать только эфемеры и растения с многолетними, остающимися живыми подземными органами (растения-геофиты). Последние представлены в первую очередь видами родов лютик (Ranunculus), свербига (Bunias), цельнолистник (Haplophyllum, семейство рутовых), козелец (Scorzonera), весенник (Eranthis), тюльпан (Tulipa), гусиный лук (Gagea) и герань (Geranium). Но два важнейших вида - осока пустынная (Carex pachystylis, = С. hostii) и мятлик луковичный (Pao bulbosa) - развиваются уже с начала марта и покрывают до 80% поверхности почвы. Характерно, что у всех перечисленных видов преобладает вегетативное размножение. Наиболее хорошо известно образование выводковых почек у Pao bulbosa var. vivipara. Несмотря на обильное цветение, большенство растений лишь изредка образует семена, способные прорастать.

Щебнистая (гравийная) пустыня на востоке Гоби с ежовником коротко листным (Anabasis brevifolia)

Для эфемеровых полупустынь наиболее характерно обилие однолетних эфемеров (терофитов). У этой группы растений, насчитывающей примерно 40 - 50 видов, весь жизненный цикл от прорастания семян до созреваний новых семян продолжается 30-45 дней. Часто встречающиеся в Голодной степи растения, относящиеся к этой группе, растут и в Центральной Европе: костенец зонтичный (Holosteum umbellatum), аистник обыкновенный (Erodium cicutarium) и веснянка весенняя (Erophila verna). Среди других растений назовем однолетние злаки из родов костер (Bromus), тимофеевка (Phleum) и пырей (Agropyron), а также представителей всем знакомых родов мак (Papaver), живокость (Delphinium), бурачок (Alyssum), песчанка (Arenaria) и пастушья сумка (Capsella). В зависимости от обилия осадков и колебаний температуры в развитии этих растений в течение года обнаруживаются существенные различия. Весной образуется сплошной растительный покров, напоминающий луговые сообщества, но уже в июне он исчезает, и местность приобретает вид пустыни.

В настоящее время эти служившие прежде хорошими весенними пастбищами эфемеровые полупустыни, расположенные на равнинах и обладающие плодородными почвами, орошены и используются в основном как поля для выращивания хлопчатника.

Среднеазиатские солончаковые, или галофитные, пустыни. Участки солончаковых пустынь часто встречаются среди других пустынь и полупустынь Средней Азии. Наиболее типичные из них так называемые такыры - обширные низины с глинистыми, задерживающими воду почвами; после дождей их заливает стекающая по поверхности вода. Они встречаются на аллювиальных отложениях по краям низин вдоль русел рек, а также среди песчаных пустынь в районах, подвергшихся выдуванию (дефляции). Кроме того, солончаковые пустыни нередко на больших пространствах обрамляют находящиеся в пустынях озера; наконец, они образуются и в низинах, под которыми близко залегают грунтовые воды (так называемые соры, или шоры).

Определяющий экологический фактор таких местообитаний - высокая концентрация солей; здесь способны существовать лишь относительно немногие растения. Это преимущественно суккуленты из семейства маревых (Chenopodiaceae); некоторые из них распространены по всему земному шару. Таковы солерос травянистый (Salicornia herbacea), сарсазан шишковатый (Halocnemum strobilaceum), а также виды сведы (Suaeda) и солянки (Salsola). Среди представителей этого семейства есть и деревянистые растения, например саксаул черный (Haloxylon aphyllum), виды поташника (Kalidium), зейдлиции (Seidlitzia) и соляноколосника (Halostachys). Другие галофиты представляют семейства свинчатковых (Plumbaginaceae), гвоздичных (Caryophyllaceae), бурачниковых (Boraginaceae) и гребенщиковых (Tamariсасеае). На такырах развивается довольно разнообразная альгофлора (флора водорослей). При этом более половины из 150 выявленных видов составляют сине-зеленые водоросли (Cyanophyta). Общее количество водорослей достигает 500-600 кг на 1 гектар! На менее влажных местообитаниях растут некоторые виды лишайников.

Среднеазиатские песчаные, или псаммофитные, пустыни. Самые известные пустыни Средней Азии - Каракум (Черные пески) и Кызылкум (Красные пески). Благодаря тому что пески способны накапливать много воды, эти пустыни, если их растительный покров остался ненарушенным, покрыты редкой порослью прутьевидных кустарников, а также целого ряда других растений и вовсе не производят впечатления территорий, непригодных для жизни растительных организмов. Многие деревянистые растения (здесь их встречается около 50 видов), а особенно прутьевидные кустарники придают среднеазиатским песчаным пустыням характерный облик. Эти многолетние растения обеспечивают себя водой, извлекая ее из влажных почвенных слоев с глубины до 1,5 м. Они обладают приспособлениями для существенного ограничения испарения и прежде всего - относительно небольшой поверхностью. Так, например, растения рода джузгун (Calligonum, семейство гречишных), представленного 30 видами кустарников, безлистны, а их короткие ассимилирующие побеги летом сбрасываются. То же характерно и для типичного растения этих пустынь - саксаула белого (Haloxylon persicum), достигающего высоты 4 м. Сильно редуцирована листовая поверхность также у кустоподобных высоких (до 5 м) растений некоторых видов солянки (Salsola) и видов астрагала (Astragalus). Встречающийся только в этих пустынях кустарник смирновия туркестанская (Smirnovia turkestana, семейство бобовых) летом теряет свои мелкие листья; у растений рода колючелистник (Acanthophyllum, семейство гвоздичных) листья превращены в колючки.

Кроме многочисленных кустарников в пустынях Каракум и Кызылкум обитает еще около 100 видов травянистых растений, главным образом весенних эфемеров, которые местами покрывают до 50% поверхности почвы. Возможность существования здесь этих растений определяется влажностью верхних песчаных слоев весной. Наряду с эфемерами встречается также много многолетних злаков, из которых к перемещению песка особенно хорошо приспособились виды рода аристида (Aristida). Злак Aristida karelini продолжает расти сквозь песок даже в тех случаях, когда растение засыпано до кончиков листьев; при этом оно образует новые корни в более высоко расположенных слоях песка.

В среднеазиатских песчаных пустынях постоянно происходят повторяющиеся изменения в расположении компонентов растительного покрова. При этом гребни перемещающихся барханов заселяются злаками, верхние части склонов оказываются поросшими кустарниками, нижние их части - травами, а на уплотненных песках между барханами развиваются эфемеры (терофиты и геофиты).

Речные поймы в пустынях и полупустынях. Чтобы завершить описание пустынь и полупустынь Внутренней Азии, скажем несколько слов о растительном покрове речных пойм. Речные поймы в какой-то мере можно сравнить с оазисами Сахары. Наличие пресной речной воды обусловливает существование характерного и богатого растительного покрова пойм внутри аридных областей, сравнительно скудно покрытых растениями. Реки, которые стекают с высоких гор, прилегающих к этим областям, обычно теряются, иссякая, среди пустынь или впадают в бессточные озера.

Из-за того что эти области слабо заселены, многие речные поймы, по крайней мере в пределах отдельных их участков, еще сохранили растительный покров, почти не испытавший на себе влияния человека. В зависимости от особенностей процессов, связанных с разливом рек и осадконакоплением, то есть отложением речных наносов в поймах, различают три основных растительных комплекса.

Молодые почвы, образовавшиеся в результате накопления осадков там, где колебания уровня вод велики и где постоянно образуются новые русла, покрыты пионерными растительными сообществами. В соответствии с характером приносимых рекой отложений - крупнозернистые отложения (песок, гравий) быстро текущих во время паводка вод близ русла реки или тонкозернистые отложения (суглинки, глины) медленно текущих вод вдали от русла - возникают сильно различающиеся между собой растительные сообщества. Наряду с многочисленными однолетними растениями для песчаных местообитаний особенно характерны вейник сомнительный (Calamagrostis dubia) и рогоз бледный (Typha pallida).

Более старые, устойчивые к воздействию паводков наносные почвы покрыты пышным ковром из высоких злаков и крупного разнотравья. Верхний ярус образуют злаки, достигающие высоты 2 - 4 м: ериантус краснеющий (Erianthus purpurascens), сахарный тростник дикий (Saccharum spontaneum) и тростник обыкновенный (Phragmites communis). Нижний ярус составляют солодка голая (Glycyrrhiza glabra), рогоз слоновый (Typha elephantina), хвощ ветвистый (Equiseturm ramosissimum) и растения многих других видов. Хорошая обеспеченность питательными веществами при почти постоянных влажности и благоприятной температуре позволяет растениям превосходно развиваться и определяет высокую продуктивность растительного покрова этих заливаемых местообитаний.

Ровная песчаная пустыня с растениями, образующими глубоко проникающие корни: караганой Бунге (Caragana bungei) и одним из видов парнолистника (Zygophyllum xanthoxylon)

Местообитания, которые покрываются водой во время разливов рек на непродолжительное время и в которых, кроме того, уровень грунтовых вод периодически колеблется, покрыты редкостойными лесами из тополей и ив (Populus pruinosa, Populus diver sifolia, Salix acmophylla), лоха (Elaeagnus angustifolia, Elaeagnus orientalis); в них растут лианы - ломонос восточный (Clematis orientalis), цинанхум сибирский (Cynanchum sibiricum), а также спаржа персидская (Asparagus persicus). Если же затоплений больше не происходит и влияние грунтовых вод становится крайне незначительным, растительный покров пустыни или полупустыни восстанавливается.

|

|

© PLANTLIFE.RU, 2001-2021

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://plantlife.ru/ 'PlantLife.ru: Статьи и книги о растениях'

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://plantlife.ru/ 'PlantLife.ru: Статьи и книги о растениях'