Тропическая влажная саванна

Обширная область тропических и субтропических лесов всегда была малонаселенной. Увеличение плотности населения неизбежно связано со сведением леса: эта мера позволяет высвободить площади, пригодные для постройки жилищ и для сельскохозяйственной деятельности, необходимой для жизни человека. Повсюду на Земле полулистопадные и влажные летнезеленые леса всех типов подверглись сильному изменению или даже вовсе уничтожены тай, где в результате выжигания леса почва стала пригодной для земледелия и скотоводства. Они пострадали больше, чем вечнозеленые дождевые леса, поскольку зимой они сухие и лишены листвы и их легче раскорчевывать и сжигать. Они также предпочтительнее для сельского хозяйства, чем сухие леса, так как в зоне влажных, зеленых во время дождей лесов период дождей наступает регулярнее и продолжается дольше. В этих областях распространена примитивная форма ведения хозяйства - так называемая переложная система земледелия, приводящая к обеднению и изменению растительного покрова. Через два-четыре года верхний слой почвы настолько вымывается и лишается питательных веществ, что становится непригодным для экстенсивного сельскохозяйственного использования. Старые поля забрасываются, а новые площади, до этого занятые лесом, расчищаются. Многократные раскорчевка и сжигание деревьев на таких площадях, через некоторое время покрывающихся вторичными лесами, в конце концов приводят к уничтожению лесов с сомкнутым древесным пологом. Примеры тому имеются на всех континентах, где есть область с таким климатом. Правда, на таких выщелоченных почвах способны развиваться злаки и отдельно стоящие деревья. Так появляются заросшие травами территории, где местами растут отдельные деревья; внешне эти растительные сообщества похожи на саванны, но это вовсе не изначальные естественные фитоценозы. В настоящее время такие саванны, созданные человеком, занимают значительные площади.

Огонь используется не только для сведения леса; выжигание очень важно и для того, чтобы не допускать зарастания лесом открытых пространств с травянистым покровом. Злаки огонь не уничтожает - более того, после пожаров они развиваются быстрее и лучше (из-за большей теплоемкости почв, ставших черными). Огонь также убивает паразитов и возбудителей болезней, что, несомненно, тоже побуждает местных жителей поджигать саванны.

В Африке тропический дождевой лес уже повсюду непосредственно граничит с такими открытыми растительными сообществами, хотя количество осадков и их распределение на протяжении года могли бы создать благоприятные условия для развития здесь относительно влажного тропического леса, облиствленного во время летнего периода дождей. То же можно сказать и об Индии, где изначально не было больших открытых, поросших злаками пространств; они появились только в итоге деятельности человека. Из деревьев выживают лишь те, что почти не повреждаются во время пожаров.

Так на территориях, которые в естественных условиях должны быть заняты лесами, под влиянием деятельности человека появились "влажные саванны"; их почти невозможно отличить от природных саванн, существование которых обусловлено климатом. Но во всех случаях для растительного покрова саванн характерны злаки и деревья. Однако требования, предъявляемые злаками и деревьями к условиям внешней среды, в значительной мере взаимоисключающи. На первый взгляд может показаться странным, что эти антагонисты в саванне сосуществуют. Между тем их совместное произрастание и составляет сущность саванны как растительного сообщества.

Известно, что деревья регулируют свою транспирацию, закрывая находящиеся на нижних сторонах листьев устьичные щели во время засухи и при низкой влажности воздуха, но открывая их, когда воды вдоволь. Достаточно самых незначительных колебаний в обеспеченности растений водой, чтобы произошла соответствующая реакция. Однако, несмотря на все защитные приспособления, деревья транспирируют и в засушливый период. И хотя при этом теряется очень мало воды, ее потери необходимо возместить из почвенных запасов.

Совершенно по-иному ведут себя злаки. Они не ограничивают транспирацию, а это при недостатке воды приводит, как бывает и в умеренных широтах, к "выгоранию". Особенно быстро желтеют и засыхают молодые, недавно ставшие открытыми участки. Однако отмирают лишь листья; корневые системы и почки возобновления хорошо защищены от высыхания, поскольку находятся под покровом из засохших листьев. Разумеется, во время засухи и злаки нуждаются в воде, но ее требуется гораздо меньше, чем деревьям.

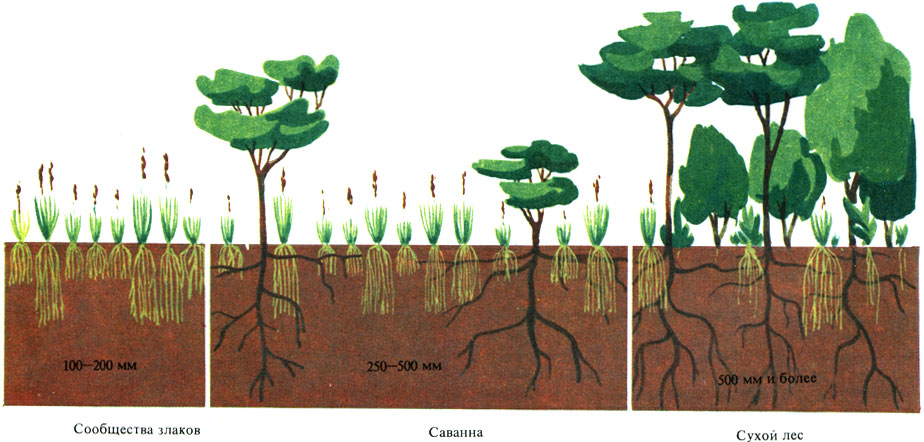

Различия в образе жизни и в приспособлениях к условиям существования между деревьями и злаками находят отражение и в неодинаковом развитии корневых систем, а также в требованиях к почвам. Широко разрастающиеся и нередко глубоко проникающие корневые системы деревьев способны пронизывать грубые каменистые и скалистые субстраты, чтобы извлечь из них воду. Так, корни акации витой (Acacia tortilis) можно обнаружить на расстоянии 50 м от ствола! Злаки же - и это естественно - расположены близко друг к другу, корневая система отдельного экземпляра лишь ненамного распространяется в стороны. Поэтому весь объем имеющейся в распоряжении растений почвы должен быть максимально густо пронизан их корнями, а это возможно только в случаях, если почва тонкозернистая. На почвах с грубой структурой возможности для существования злаков хуже и потому, что вода легко просачивается в более глубокие слои. Здесь могут расти только деревья или кустарники. На тонкозернистых почвах преобладание злаков или деревьев или же "равновесие" между ними определяется количеством выпадающих в течение лета осадков. Там, где выпадает менее 500 мм осадков в год, растут преимущественно злаки. Они поглощают влагу из верхних слоев почвы, поэтому в более глубокие слои она почти не попадает. Там же, где количество осадков превышает 500 мм в год, преобладают деревья - они затеняют злаки и тем самым ослабляют их развитие.

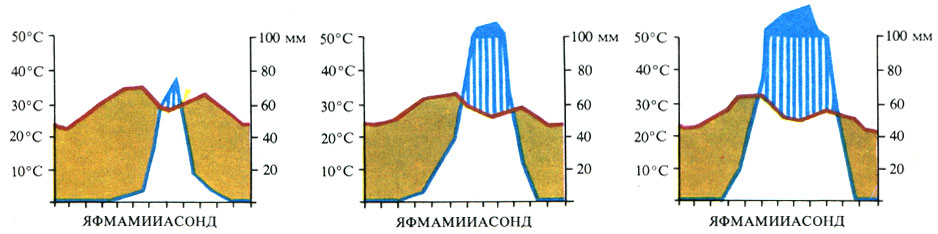

Разнообразные влажные саванны занимают сравнительно большие пространства в Западной Африке, в так называемой Гвинея-зоне. Тип растительности, также именуемый Гвинея-саванной, распространен к северу от области тропических дождевых лесов - от Гвинеи через северную Нигерию до южного Судана. Между южными и северными районами саванны существуют различия. Лесная саванна граничит с островками тропического высокоствольного леса и развивается в местах, где выпадает много осадков (ср. климадиаграмму Фаридпура, стр. 116). К этому узкому поясу примыкает собственно Гвинея-саванна, на севере граничащая с сухой саванной. Ее также можно подразделить в зависимости от особенностей климата тех или иных территорий. Южнее области тропических дождевых лесов тоже прослеживается зональное подразделение саванны (бассейн Конго - юго-восточный Габон - Катанга).

Соседство тропических лесов сказывается на видовом составе деревьев влажных саванн. Вместе с тем они тесно связаны и с соседними сухими лесами. Поэтому во влажной саванне можно встретить наряду с видами родов, представленных в дождевых лесах (Daniella, Cophira, Nauclea), виды типичных родов сухих лесов. В сравнительно сухих северных районах Гвинея-зоны имеются переходные к сухим лесам небольшие леса из Isoberlinia, в составе которых преобладают виды семейства цезальпиниевых. Помимо характерных Isoberlinia dalziellii и Isoberlinia doka здесь растут Butyrospermum parkii (масляное дерево), Piliostigma thonningii и Afzelia africana - дерево-кошелек, названное так путешественниками за своеобразные плоды. Эти деревья растут вместе с высокими злаками. Злаки во влажной саванне могут образовывать и чисто травяные сообщества, если для роста деревьев нет благоприятных условий, что, например, может быть связано с особенностями почв. Высокорослые злаки представлены значительным числом видов, относящихся лишь к немногим родам. Самый высокий - от 2 до 5 м - ярус злаков образуют виды родов Hyparrhenia и Andropogon; они покрывают до 80% поверхности почвы. Примечательны широкие листья этих злаков. В ярус высотой 50-150 см входят виды, относящиеся к родам подсемейства просовых - Panicum и Setaria, а также виды родов Chloris, Schizachyrium и др. Имеются и травянистые растения из других семейств, но по сравнению со злаками их значение несущественно.

Сосна тропическая (Pinus tropicalis) - один из самых обычных видов сосново-дубовых саванн Кубы

Сосново-дубовые саванны. Любопытно, что в центральноамериканском регионе в саваннах растут сосны и дубы. К их числу относятся сосны карибская (Pinus caribaea), тропическая (Pinus tropicalis), кубинская (Pinus cubensis) и дуб виргинский (Quercus virginiana) сосново-дубовых саванн Кубы. На западе Кубы деревья, растущие в этих саваннах, образуют также сомкнутые леса, для которых характерен кустарниковый ярус из многих представителей семейства Melastomataceae, например Clidemia hirta.

Зависимость развития растительных сообществ тропических областей с летним влажным периодом от количества выпадающих осадков

К категории влажных саванн, появившихся в результате деятельности человека, следует отнести и редколесные кампы (campos cerrados), занимающие большие пространства в Бразилии (в штатах Пиауи, Гояс и Баия).

|

|

© PLANTLIFE.RU, 2001-2021

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://plantlife.ru/ 'PlantLife.ru: Статьи и книги о растениях'

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://plantlife.ru/ 'PlantLife.ru: Статьи и книги о растениях'