Глава 1. Зоотоксинологическая характеристика ядовитых животных

Зоотоксинология является составной частью токсинологии - науки о ядах животного, растительного и микробного происхождения, их химической природе и механизмах действия. В круг задач зоотоксинологии входит также изучение особенностей биологии, экологии и физиологии ядообразующих животных, исследование ядов как химических факторов эволюции живых организмов, использование зоотоксинов в фундаментальных исследованиях в биологии и медицине, а также вопросы их практического применения.

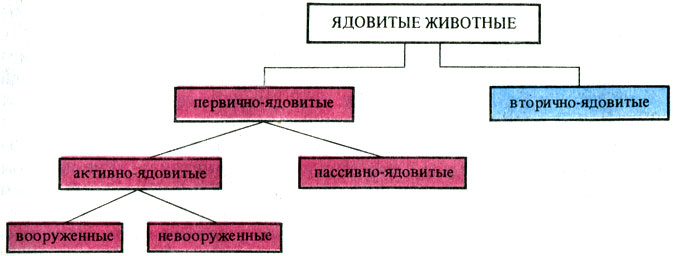

1.1. Токсинологическая классификация ядовитых животных

Всех ядовитых животных можно разделить на две большие группы: первично-ядовитых и вторично-ядовитых. К первично-ядовитым относят животных, вырабатывающих ядовитый секрет в специальных железах или имеющих ядовитые продукты метаболизма. Как правило, ядовитость первично-ядовитых животных является видовым признаком и встречается у всех особей данного вида. Ко вторично-ядовитым относят животных, аккумулирующих экзогенные яды и проявляющих токсичность только при приеме в пищу. Примером могут служить моллюски и рыбы, накапливающие в своем теле яд синезеленых водорослей, насекомые, питающиеся на ядовитых растениях, и др.

Первично-ядовитые животные различаются по способам выработки яда и его применения и делятся на активно- и пассивно-ядовитых. Активно-ядовитые животные, имеющие специализированный ядовитый аппарат, снабженный ранящим устройством, называются вооруженными. В типичном случае аппарат таких животных имеет ядовитую железу с выводным протоком и ранящее приспособление: зубы у змей, жало у насекомых, колючки и шипы у рыб. В деталях строение ядовитого аппарата может варьировать, однако для всех вооруженных насекомых характерно наличие ранящего аппарата, позволяющего вводить ядовитый секрет в тело жертвы парентерально, т. е. минуя пищеварительный тракт. Такой способ введения яда следует признать наиболее эффективным для ядообразующего организма.

Другую группу активно-ядовитых животных составляют организмы, ядовитые аппараты которых лишены ранящего приспособления - невооруженные ядовитые животные. Примерами могут служить кожные железы амфибий, анальные железы насекомых, Кювьеровы органы голотурий. Ядовитые секреты таких желез вызывают токсический эффект при контакте с покровами тела жертвы. Чем энергичнее идет всасывание ядов с таких покровов (особенно слизистых), тем эффективнее его действие.

У пассивно-ядовитых животных ядовитые метаболиты вырабатываются в организме и накапливаются в различных органах и тканях (пищеварительных, половых), как, например, у рыб, моллюсков, насекомых. Таким образом, токсинологическая классификация ядовитых животных может быть представлена следующим образом:

Классификация ядовитых животных

Пассивно-ядовитые и вторично-ядовитые животные представляют опасность только при попадании в пищеварительный канал, однако существенным различием между ними является постоянство ядовитости (видовой признак) для первых и ее спорадический характер - для вторых.

1.2. Взаимодействие зоотоксинов и организма

При оценке токсичности зоотоксинов важное значение приобретает их путь введения в организм. В естественных условиях пути введения определяются особенностями биологии ядообразующего организма и химической природой токсинов. Как правило, белковые токсины (змей, насекомых, паукообразных) вводятся с помощью вооруженного ядовитого аппарата парентерально, так как многие из них разрушаются ферментами пищеварительного тракта. Напротив, токсины небелковой природы эффективны и при поступлении внутрь (токсические алкалоиды амфибий, токсины некоторых рыб, моллюсков). Некоторые животные, защищаясь, разбрызгивают свои яды в виде аэрозоля, например жук-бомбардир. Эффективность такого воздействия зависит во многом от состояния покровов жертвы и локальной концентрации токсического вещества.

Попавший в организм яд распределяется весьма неравномерно. Существенное влияние на распределение токсичных соединений оказывают биологические барьеры, к которым относят стенки капилляров, клеточные (плазматические) мембраны, гематоэнцефалический и плацентарный барьеры. При укусах и ужалениях в месте инокуляции яда образуется первичное депо яда, из которого происходит поступление токсинов в лимфатическую и кровеносную системы. Скорость дренирования яда во многом определяет быстроту развития токсического эффекта. Большинство зоотоксинов подвергается в организме биотрансформации, многие аспекты которой изучены недостаточно. Биотрансформация в определенной степени обусловливает биологическую устойчивость ряда животных к зоотоксинам. В последнее время в крови некоторых грызунов обнаружены белковые факторы, инактивирующие геморрагическое действие змеиных ядов. При детоксикации и выведении зоотоксинов из организма основная нагрузка приходится на печень и почки - отсюда широкая распространенность поражения этих органов при отравлении. Частично зоотоксины могут выводиться и другими путями, например через кожу или с молоком кормящей матери, что также необходимо учитывать.

Отравления биотоксинами характеризуются определенной специфичностью, что нашло отражение и в "Руководстве по международной статистической классификации болезней, травм и причин смерти" (ВОЗ, Женева, 1980), где под кодом Е905 включены отравления и токсические реакции в результате контакта с ядовитыми животными и растениями. Клиническая картина отравлений, вызываемых различными ядовитыми животными, существенно разнится в зависимости от химической природы продуцируемых ими токсинов и механизмов их поражающего действия.

Наиболее эффективным средством борьбы с отравлениями зоотоксинами является применение противоядных сывороток.

В нашей стране Ташкентский НИИ вакцин и сывороток выпускает моновалентные сыворотки "Антикобра" и "Антигюрза", поливалентную сыворотку против яда кобры, гюрзы, эфы, а также моновалентную сыворотку против яда паука каракурта. При всей своей терапевтической эффективности серотерапия не лишена побочного действия, главным образом аллергических реакций, вплоть до анафилактического шока. Поэтому наряду с серотерапией важное значение имеют патогенетические методы лечения, базирующиеся на знании конкретных механизмов поражающего действия того или иного яда. В последнее время большое внимание уделяется разработке методов активной иммунизации населения с профилактическими целями, например против ужаления пчелами и осами.

1.3. Охрана и рациональное использование ядовитых животных

Несмотря на то что многие ядовитые животные являются опасными для человека, они сами нуждаются в защите и охране. В результате хозяйственной деятельности человека происходит катастрофическое уменьшение числа видов животных, обитающих на нашей планете. И этот процесс касается, может быть, даже в большей степени, чем других, именно ядовитых животных. Охрана ядовитых животных включает по меньшей мере два аспекта: охрану видов, полезных для человека, являющихся источниками ценных ядовитых веществ (змеи, пчелы), опылителями растений (шмели, пчелы), хищниками или паразитами, уничтожающими вредных насекомых (жабы, муравьи, пауки, осы, наездники), и охрану видов, полезность которых не установлена, но входящих в состав тех или иных биоценозов и обеспечивающих наряду с другими животными устойчивость биоценозов и их способность противостоять различным внешним воздействиям.

Причины сокращения численности ядовитых животных неодинаковы, как неодинаковы должны быть мероприятия по их охране. Так, численность змей сокращается не только из-за укоренившегося обычая уничтожать их, но и в результате интенсивного отлова змей для серпентариев, где они используются для многократного получения яда. Снижение численности ядовитых насекомых прежде всего связано с интенсивным применением пестицидов, уничтожающих как вредную, так и полезную фауну. В этот перечень можно включить и загрязнение морей и внутренних водоемов, уничтожение непромысловых (в том числе и ядовитых) рыб, попавших в тралы, и т. д.

Уменьшение численности любого вида и тем более его исчезновение приводят к очень существенным и подчас необратимым изменениям в структуре биоценоза, а в конечном итоге - к нежелательным для человека последствиям. Каждый вид, как известно, занимает только ему присущую экологическую нишу и своим существованием создает предпосылки для появления новых экологических ниш, что и гарантирует бесконечность эволюции в пространстве и времени. Следовательно,

преднамеренное или бессознательное уничтожение того или иного вида, пусть даже безусловно опасного для человека (например, каракурта, скорпиона и др.), может привести к непредсказуемым последствиям.

В последние годы природоохранительные мероприятия приобрели государственный статус. В СССР, как и во многих странах мира, наряду с введением законодательных актов, направленных на охрану животного и растительного мира, ширится сеть заповедников и заказников. Целый ряд ядовитых животных внесены в Красные книги СССР и союзных республик. Важное значение должно уделяться разъяснительной и пропагандистской работе среди населения, особенно школьников. Все эти мероприятия, несомненно, принесут свои плоды.

Одним из путей рационального и эффективного использования ядовитых животных, как источников ценных биологически активных веществ, является содержание их в серпентариях, инсектариях, скорпионариях. Многолетний опыт, накопленный в нашей стране и за рубежом, показывает, что при правильной постановке дела такие организации не только ликвидируют необходимость частых и массовых отловов ядовитых животных, но и являются экономически выгодными.

Комплексное использование ядовитых животных и вырабатываемых ими токсинов - важный резерв интенсификации научно-технического прогресса.

|

|

© PLANTLIFE.RU, 2001-2021

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://plantlife.ru/ 'PlantLife.ru: Статьи и книги о растениях'

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://plantlife.ru/ 'PlantLife.ru: Статьи и книги о растениях'