Энергетические поля

Солнце, в течение тысячелетий бывшее проклятием пустыни, сделается ее благословением.

Везде, где можно, планета подставляет Солнцу комочки, пластинки - или пласты зеленого пигмента растений - хлорофилла.

Этот краситель жадно поглощает свет. При этом он ведет себя - хоть поэзия зеленой листвы и страдает! - как обычный полупроводник, ибо энергия света образует в нем пару "электрон - "дырка".

Оба члена пары быстро эволюционируют. Их разделяет крошечное расстояние-тысячные доли микрометра. И энергия пары должна быть мгновенно запущена в дело, законсервирована в химических связях. Иначе произойдет рекомбинация, слияние электрона и "дырки", и энергия потратится впустую.

Процесс фотосинтеза успешно идет в хлоропластах - крохотных, микронных размеров органеллах, нафаршированных хлорофиллом и расположенных в каждой клетке листвы растений.

Внутренние мембраны хлоропластов как-то способствуют отделению электрона от "дырки". Поэтому до рекомбинации электрон успевает раздробить молекулу воды на водород и кислород.

(Мы сознательно упрощаем сложные многоступенчатые процессы, которые реально совершаются в хлоропластах. Так, в природном фотосинтезе роль активного центра катализатора выделения кислорода, вероятно, играют ионы марганца, образующие четырехъядерный кластер. Этот кластер служит своеобразным переключающим устройством между одноэлектронным актом разделения зарядов в хлорофилле, происходящим под действием света, и четырехэлектронным процессом образования кислорода из воды.

Здесь один из ключевых пунктов проблемы. Сейчас ученые во многих странах пытаются искусственно воспроизвести эту реакцию. Возможно, вместо марганца придется употребить железо или рутений.)

В сущности, проблема разложения под действием излучения воды на водород и кислород идейно проста. Для фотолиза нужна определенная длина световой волны: чем она короче, тем больше энергия световых квантов.

При фотолизе воды, как и при электролизе, необходимо преодолеть некоторый энергетический порог, барьер.

Практически прямое разложение воды начинается только под действием ультрафиолетового излучения. При этом образуется смесь водорода и кислорода - гремучий газ, который в принципе можно использовать. Но, конечно, такое топливо крайне неудобно: оно к примеру, легко взрывается.

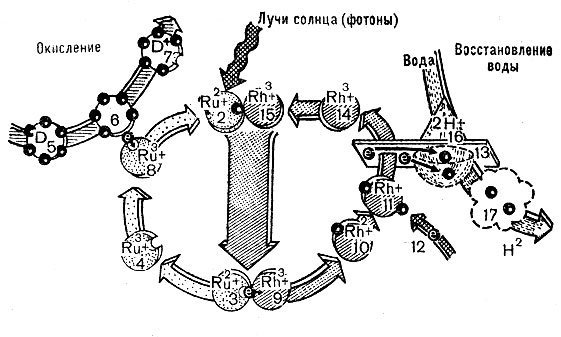

Суть реакции фотосинтеза можно выразить так: энергия света, поглощенная хлорофиллом, выбивает из его молекулы электрон, и для компенсации этой потери молекулы воды 'разбираются' на кислород, электроны и протоны (ионизированные атомы водорода). Кислород зеленое растение отдает в атмосферу, электроны идут на восстановление молекулы хлорофилла, а протоны соединяются с поглощенными из воздуха молекулами углекислого газа, образуя сахар. Заманчиво было бы воспроизвести этот процесс без участия такого капризного элемента, как растение, и получать из воды, воздуха и света сахар. Группе французских исследователей под руководством профессора Ж. М. Лена удалось создать фотохимическую систему, при освещении выделяющую водород из воды. В системе использованы органические соединения редких металлов рутения и родия, а также платиновый катализатор. Комплексное органическое соединение рутения чувствительно к лучам синего участка солнечного спектра, а само оно имеет оранжевый цвет. Когда фотоны попадают на двухвалентный рутений, он отдает один электрон (то есть окисляется) и превращается з трехвалентный рутений. Чтобы занять освободившееся, место в атоме рутения, требуется электрон, его дает специально добавленное химическое соединение триэтаноламин. Рутений, родий и платина действуют только как катализаторы и не расходуются в процессе реакции. Расходуется лишь триэтаноламин, его приходится добавлять. Исследователи надеются в дальнейшем обойтись без этого поставщика электронов, введя в систему второй отсек, в котором нужные электроны будет давать вода, как это происходит в естественном фотосинтезе. Сейчас в системе, содержащей 1 миллиграмм рутения и 5 миллиграммов родия, за час получается 1 миллилитр водорода.

Достоинство биологических систем в том и заключается, в частности, что в них продукты фотолиза разделены. Кроме того, растения используют не ультрафиолет, а видимый свет, то есть обходятся при фотосинтезе более бедными энергией лучами.

Однако фотосинтезирующие системы зеленого листа очень нежны, их, как уже отмечалось, очень трудно заставить работать в технологических установках. Поэтому сейчас исследователи ищут хлоропластам более простую и надежную замену.

Мы лишь слегка обнажили те преграды, которые мешают ученым, занимающимся химической бионикой, решить проблему искусственного фотосинтеза.

Трудностей немало, но вот какое заявление сделал на состоявшемся в 1977 году заседании Президиума Академии наук СССР академик Н. Н. Семенов.

"Мне кажется, - сказал он, - что ситуация, сложившаяся сейчас в проблеме овладения солнечной энергией, близка к ситуации, которая была в атомной физике непосредственно перед открытием процесса деления ядер, В известном смысле наше теперешнее положение даже лучше, чем у физиков-атомщиков в то время. Ведь на опыте природного фотосинтеза мы знаем, что катализаторы выделения кислорода, работающие по четырех электронному механизму, действительно существуют. Это - важное соображение в пользу того, чтобы развивать работы в этом направлении с надеждой на успех..."

Итак, допустим, человеку удастся воссоздать фотосинтез искусственно и добиться при этом хорошего КПД, скажем в 20 процентов, то есть сделать его примерно вдвое большим, чем максимальный биологический КПД в растениях. Тогда большие пластмассовые кассеты, содержащие водный раствор исходных веществ, будут располагаться на огромных пространствах энергетических полей.

Под действием солнечной энергии в кассетах будут образовываться богатые химической энергией продув ты реакции. Растворы будут медленно циркулировать, попадая на соответствующие подстанции, где из них извлекут богатые энергией конечные продукты и добавят исходные. Таким путем будет осуществляться непрерывный сбор энергетического урожая...

Это, конечно, лишь схема, набросок, экскиз нашего возможного завтра. Многое может измениться или уточниться-величина КПД, размеры энергетических полей...

Кстати, грандиозность площадей энергетических полей не должна отпугивать. Ведь использование солнечной энергии для синтеза пищи в сельском хозяйстве требует также огромных площадей, больших капиталовложений и расхода труда и средств на их эксплуатацию. Тем больших, чем выше мы хотим получить урожай.

Следует также иметь в виду, что при принятом КПД в 20 процентов для преобразования солнечной энергии в химическую урожайность энергетических полей будет более чем в 10 раз превышать лучшие возможные урожаи полей сельскохозяйственных (15 тонн сухого вещества с гектара).

Ну а если говорить о более узких целях, о водородной энергетике, основанной на фоторазложении воды, то при КПД в 28 процентов (по оценке академика Н. Н. Семенова, эта величина близка к предельному КПД для полупроводниковых солнечных батарей) урожай полезной энергии в виде химической энергии водорода составит около 50 000 киловатт с одного квадратного километра.

При такой урожайности все энергетические поля, необходимые для удвоения современного уровня производства энергии в нашей стране, разместились бы внутри квадрата с размером 70X70 километров.

Такую площадь легко найти, например, в пустынных районах вдоль (восточного побережья Каспийского моря. А площади пустыни Каракум достаточно для увеличения производства энергии в десятки раз.

Опыты по искусственному воспроизведению фотосинтеза знаменательны. Вернемся еще раз к образу огромного космического корабля, имя которому Земля. Здесь мы уподобляемся космонавту, живущему в замкнутом цикле воспроизводства всех необходимых ему веществ - кислорода, пищи, воды, энергии.

Продублировав фотосинтез, мы станем обладателями экологически чистой энергии. Солнечная энергия принципиально не может вызвать перегрева Земли, а значит, каких-либо изменений климата, не несет никаких опасностей отравления биосферы вредными веществами.

Так что, овладев искусственным фотосинтезом, человек сдаст экзамен на зрелость и будет способен выйти в открытый космос, как когда-то вышли из океана и расселились по суше наши далекие биологические предки.

|

|

© PLANTLIFE.RU, 2001-2021

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://plantlife.ru/ 'PlantLife.ru: Статьи и книги о растениях'

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://plantlife.ru/ 'PlantLife.ru: Статьи и книги о растениях'