Рождение невидимок

Следует снова вернуться мыслью к папоротникам. Когда-то они задали нашим внимательным предкам первую загадку, так как были во всем, на первый взгляд, похожи на прочие растения и в то же время никто не видел их цветения. Бессильные найти точное, научное объяснение этому явлению, предки дали ему объяснение поэтическое, придумав легенду о цветке Ивановой ночи. Но с той поры, как наука, отыскав заростки папоротников и открыв у них чередование поколений, опровергла легенду, возникла вторая загадка. На этот раз она относилась к цветковым растениям и спрашивала, как же у них происходит смена полового и бесполого поколений.

Для того чтобы ответить на нее, потребовался великий и скрупулезный труд ботаников, проследивших, как развиваются мужские и женские генеративные органы растений, как образуются в них пыльца и зародышевые мешки.

Итак, в предыдущем разделе мы оставили тычинку, начавшую развиваться из зачатка, в самом начале ее роста. Рост продолжается далее, причем клетки чаще делятся и активнее растягиваются по длине бугорка, чем поперек него.

Спустя некоторое время рост тычинки в длину приостанавливается и ее вершинная область начинает "разбухать", утолщаться. Это означает, что развитие тычинки вступает в стадию образования пыльника. На каком-то этапе этой стадии, когда становятся различимыми зачаток пыльника и тонкая, несущая его часть, называемая тычиночной нитью, в определенных местах самого пыльника закладываются спорангии, или, иначе, пыльцевые гнезда. Чаще всего их бывает четыре - это почти правило. Реже - два. И совсем уж редко - один или более четырех.

По мере развития спорангиев (если их четыре) пыльник принимает четырехлопастную форму и те клетки его, что расположены в центре каждой из лопастей под поверхностным слоем, начинают делиться. Но перед этим они несколько увеличиваются в размерах и их цитоплазма становится более густой, чем ранее и чем цитоплазма окружающих клеток. Делятся эти центральные клетки (их называют археспориальными) в направлении, строго параллельном поверхности пыльника. Наружу, в сторону поверхностного слоя, отделяются клетки, которые впоследствии образуют стенку спорангия. Внутрь уходят клетки спорогенной ткани. После нескольких обычных митотических делений они делятся два раза мейотически. В результате образуются четыре пыльцевых зерна, каждое из которых имеет количество хромосом, уменьшенное вдвое. Сразу после образования пыльцевые зерна начинают вести себя очень агрессивно: поглощают ткани стенок спорангия, расположенные вокруг, и усиленно растут.

В период созревания пыльцевых зерен происходит еще одно или два митотических деления ядер. В результате первого образуются большая вегетативная клетка и маленькая генеративная. Последняя словно плавает в цитоплазме первой. Вегетативная клетка далее не делится, а генеративной предстоит еще одно деление, в итоге которого образуются два спермия. Зрелое пыльцевое зерно становится таким образом трехклеточным. Как правило, это происходит уже после того, как пыльцевое зерно попадает на рыльце - принимающий пыльцу аппарат женских генеративных органов.

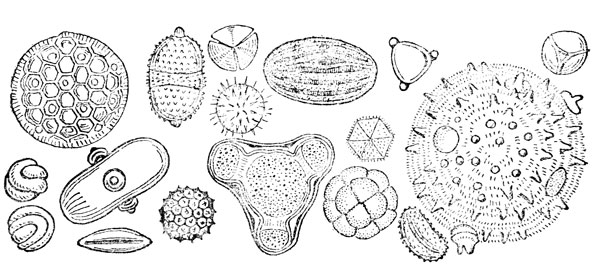

Рис. 13. Разнообразие форм и размеров пыльцевых зерен

Пыльцевое зерно и есть мужской в будущем гаметофит - половое поколение цветкового растения, "папа" того растения, которое разовьется в будущем из семени. С момента образования пыльцевого зерна жизнь его можно и следует рассматривать как особую, хотя какое-то время она еще течет внутри тканей материнского растения - спорофита.

Внешняя оболочка созревшего пыльцевого зерна может быть гладкой, более или менее шероховатой или, наконец, липкой. Это зависит от способа опыления у тех или иных цветков. Пыльца может распадаться на отдельные пыльцевые зерна, но часто тетрады не распадаются, так и переносятся при опылении вместе.

Размеры пыльцевых зерен у разных растений очень различны. У платана, например, пыльца столь мелка, что не различима простым глазом. Самая крупная пыльца у мальвы и тыквенных - размер каждого зерна достигает нескольких десятых миллиметра. Различно и количество пыльцы в пыльниках разных видов растений: у одних образуются лишь сотни и даже десятки пыльцевых зерен, у других - тысячи, а у третьих в каждом пыльнике астрономическое число их - несколько миллионов. Неодинакова и жизнеспособность пыльцы. У большинства злаков она сохраняет способность к прорастанию на рыльце женского цветка лишь в течение 1 - 3 дней, а у некоторых орхидных - даже до 178 дней. Еще более высока жизнеспособность пыльцы у финиковой пальмы - она сохраняется в течение почти целого года. В странах, где культивируется эта пальма, издавна знают о замечательном свойстве ее пыльцы, поэтому в давние времена она служила предметом оживленной торговли.

Проследив образование пыльцевых зерен, мы можем далее перейти к ознакомлению с тем, как развиваются семяпочка и женский гаметофит.

На первых порах плодолистики - так называются женские органы цветка, в которых впоследствии образуются семяпочки, - развиваются примерно по тому же плану, как и тычинки, то есть сначала они представляют собой бугорок из однородных клеток образовательной ткани. Но затем плодолистики у большинства покрытосеменных растений в той или иной мере срастаются в единый орган - завязь. (Иногда завязь может быть образована всего лишь одним плодолистиком.) Верхушка ее вытягивается и разрастается, образуя столбик и рыльце. Во внутренней полости самой завязи начинается развитие женских спорангиев - семяпочек. Строение их у покрытосеменных растений отличается большим разнообразием. Есть особенности и в развитии семяпочек. Рассказывать об этом процессе лучше всего на конкретном примере.

В качестве примера возьмем грушанку - частое и обыкновенное растение лесов средней полосы Европейской части Советского Союза.

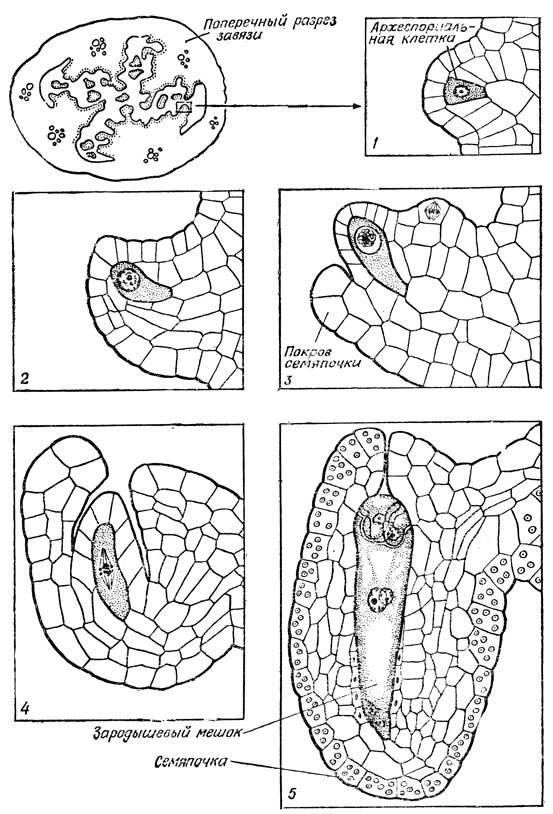

Семяпочка, как ранее сам плодолистик, начинается с небольшого бугорка из однородной образовательной ткани. Вскоре после зарождения бугорка вершина его вследствие направленного деления клеток и неравномерного их роста начинает изгибаться. В то же время в верхней части зачатка семяпочки одна из клеток на некоторое время теряет способность к делению, быстро увеличивается в размерах и заполняется густой цитоплазмой. Это - археспориальная клетка. Именно она даст впоследствии начало новому поколению.

Рис. 14. Так формируется в цветке семяпочка с зародышевым мешком. Вначале это был просто бугорок из клеток однородной образовательной ткани, среди которых обособилась одна - археспориальная

У грушанки в женском спорангии, в отличие от мужского, закладывается только одна археспориальная клетка. Вскоре она превращается в материнскую клетку женских спор. Ядро ее испытывает ряд сложных превращений, и, наконец, после двойного (1-е - мейотическое, 2-е - митотическое) деления из материнской клетки образуется тетрада - четыре лежащие либо друг за другом, либо Т-образно женские споры.

В конечном итоге семяпочка изгибается столь сильно, что верхний ее конец направляется теперь уже к тому месту, где некогда возник первоначальный бугорок. Внешний покров одевает тело семяпочки таким образом, что над ее вершиной остается только небольшой канал - микропиле, или пыльцевход. Впоследствии, когда будет совершаться процесс оплодотворения, через этот канал в семяпочку проникнет пыльцевая трубка со спермиями.

В мужском спорангии все споры имеют равные возможности для развития. В женском же такую возможность получает лишь одна из четырех спор. Вскоре после завершения редукционного деления эта "избранница" начинает ускоренно расти. Три другие, напротив, постепенно разрушаются, и продукты их разрушения использует растущая спора, так же как и многие клетки окружающей ее ткани.

Женский гаметофит, развивающийся из женской споры, носит в эмбриологии растений название зародышевого мешка.

Но прежде чем перейти к описанию его развития и строения, следует напомнить, что нами был рассмотрен лишь один вариант развития семяпочки. Возможны и другие. Например, микропиле в процессе развития поворачивается на 360°, и семяпочка становится в конечном итоге как бы снова прямой. Случается и так, что в теле семяпочки возникает не одна, а две или даже целая группа археспориальных клеток. Развитие их протекает обычно на основе конкуренции, и та, что в силу каких-либо обстоятельств вырывается вперед, угнетает и поглощает своих "сестер", Есть и иные особенности "биографии", семяпочек.

Но перейдем к развитию зародышевого мешка.

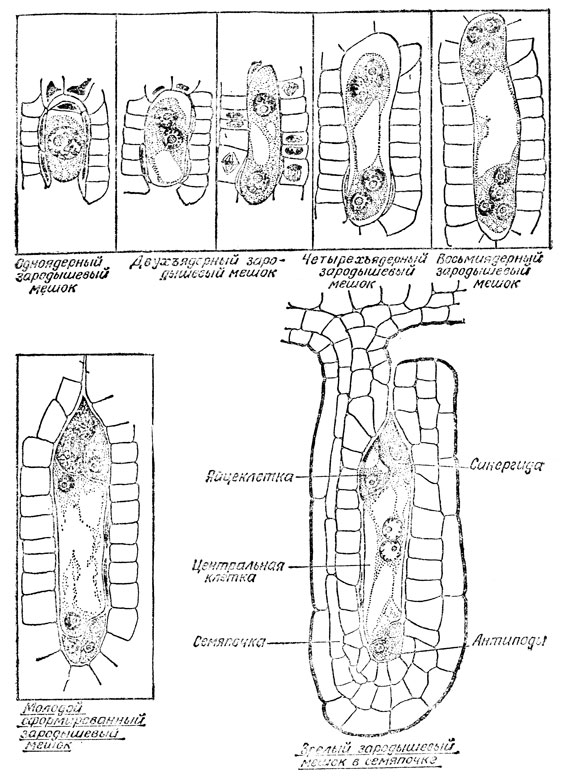

В женской споре начинается деление ядра, но своеобразное - оно не сопровождается образованием клеточных оболочек. После первого деления дочерние ядра расходятся к полюсам клетки. Каждое из дочерних ядер делится еще два раза. В конечном итоге образуется восьмиядерная клетка с четырьмя ядрами у каждого из ее полюсов. Кстати, полюса эти имеют свое название. Ближайший к микропиле именуется микропилярным, далее отстоящий - халазальным. На халазальном полюсе три ядра одеваются оболочками. Формируются три Одинаковые клетки. Четвертое ядро вместе с одним из ближайших ядер микропилярного полюса образуют новую двухъядерную клетку - центральную клетку развивающегося зародышевого мешка, которой в будущем уготовлена особая роль. Три остальных ядра микропилярного полюса также одеваются оболочками и все вместе составляют так называемый яйцевой аппарат. При этом две из сестринских клеток приобретают сходную форму, а третья отлична от них: она превращается в женскую половую клетку - яйцеклетку.

Таким образом конечная структура зародышевого мешка включает в себя следующие компоненты: яйцеклетку, две сестринские клетки, называемые синергидам и, центральную двухъядерную клетку и три одинаковые клетки в халазальном полюсе - антиподы. Синергиды и центральная клетка в дальнейшем принимают участие в оплодотворении и последующем развитии зародышевого мешка. Антиподы же берут на себя снабжение зародышевого мешка питательными веществами.

Столь обстоятельное знакомство с развитием и структурой зародышевого мешка необходимо нам для того, чтобы в дальнейшем перейти к описанию святая-святых интимной жизни растения - процессу двойного оплодотворения. Знакомясь с описанным развитием, следует постоянно помнить, что речь идет в данном случае не о становлении одного из органов растения, а о жизни в тканях растения особого, в сущности, организма - гаметофитного поколения, "мамы" того проростка, который появится в будущем из семени.

Рис. 15. В тканях цветка скрытно протекает своя, особенная жизнь гаметофита - полового поколения растения. Развиваясь от одноядерной клетки до семиклеточного и восьмиядерного образования, формируется и подготавливается к двойному оплодотворению зародышевый мешок - гаметофит грушанки

Подчас гаметофит развивается иным путем. У некоторых растений редукционное деление материнской клетки женских спор в семяпочке не идет до конца: ядро клетки делится не два раза, а один; образуются не четыре, а две женские споры; в зародышевый мешок превращается только одна из этих двух дочерних клеток. Структура зародышевого мешка также бывает отличной от описанной выше "классической" - он может состоять не из 8, а, например, из 4 или 16 ядер; клеток-антипод тоже может быть значительно больше, чем три... Но не стоит перечислять эти отклонения далее. В каждом из таких случаев есть или может быть найдено свое объяснение факту. Оно, это объяснение, базируется на особенностях происхождения, образа жизни или развития того или иного конкретного растения, и рассказ о каждом из подобных случаев увел бы нас слишком далеко в сторону. Поэтому ограничимся лишь сказанными выше несколькими строчками да еще восхищенными словами героя крыловской басни:

"Куда на выдумки природа таровата!.."

|

|

© PLANTLIFE.RU, 2001-2021

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://plantlife.ru/ 'PlantLife.ru: Статьи и книги о растениях'

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://plantlife.ru/ 'PlantLife.ru: Статьи и книги о растениях'